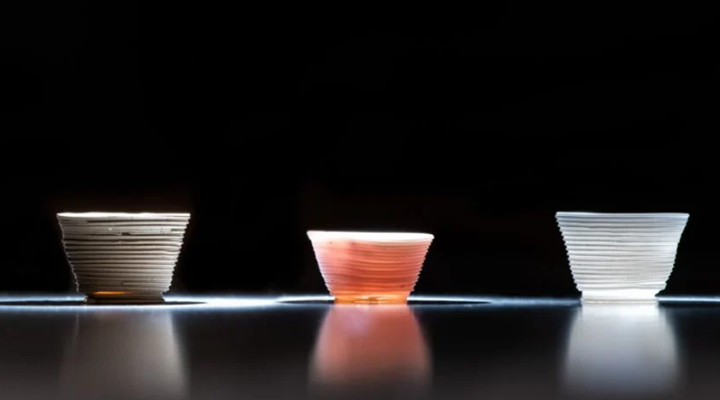

林肯實驗室最近的一個項目或將改變這一現狀。一個團隊成功在低溫下3D打印了玻璃物體:他們的直接油墨打印技術可在室溫下開始打印,隨后僅需250°C的熱處理即可。

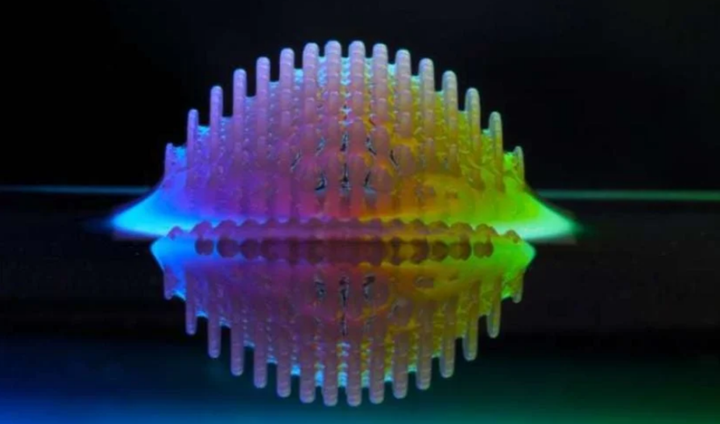

如果我們能把水變成景觀會怎樣?比利時列日大學的物理學家與美國布朗大學合作,成功了。他們利用3D打印的毫米級脊柱,操控水面,創造出可編程的“液體景觀”。但這還不是全部。這些景觀允許粒子在其中移動。這一發現為微流體、微觀運輸和分類,乃至對抗海洋污染開辟了新的視角。

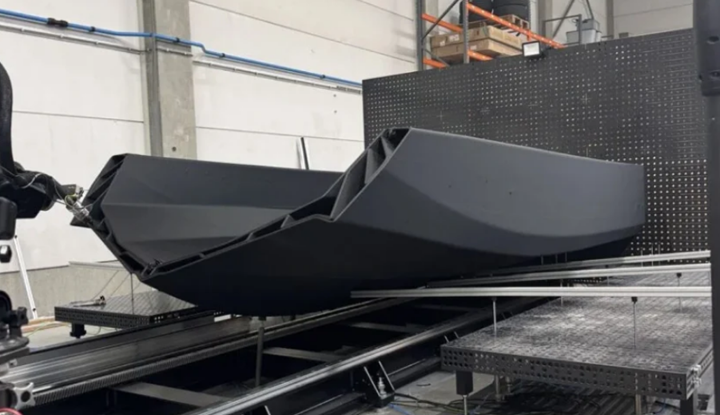

得益于大規模3D打印技術,航運業正在經歷一場重大變革。荷蘭大型增材制造專家CEAD集團最近在代爾夫特開設了其海事應用中心(MAC)。該中心致力于3D打印船舶的設計和生產,標志著造船業邁出了重要一步。

人工智能正在徹底改變許多工業領域,增材制造也不例外。在3D打印領域,人工智能可以實現流程自動化、優化參數、預測故障并提升最終部件的質量。從設計到后處理,包括切片、實時控制和維護,人工智能的應用正變得越來越廣泛和精準。這項技術不僅提高了工作流程效率,還減少了錯誤、成本和生產時間。今天,我們將探討為何將人工智能融入3D打印流程可以為生產帶來真正的價值。

太空3D打印已不再是神話,我們深知這一點:在重力構成明顯制約和障礙的嚴苛環境下,設計3D部件是可能的。許多項目已經證明,在航天器上制造各種各樣的部件是可能的。此外,還有LASED(激光燒蝕燒結沉積)機器。這是一款緊湊型3D打印機,能夠生成納米顆粒、通過噴嘴沉積材料并燒結粉末。雖然這些功能已經非常引人注目,但它還能在微重力環境下打印。迄今為止,它已在波音公司一架飛機上成功測試,打印出的拋物線弧線可在微重力環境下打印23至25秒。