毫無疑問,3D打印(在工業上也稱為增材制造; AM)已經正在引發制造轉型,從快速交付備件到定制化生產,增材制造技術可以幫助簡化設備維護,加速研發過程以及通過功能為導向的設計來提升產品性能。

同時,材料工程師正在積極擴展可3D打印材料的界限,不僅包括塑料和金屬,還包括納米材料,生物基材料等,3D打印正在逐漸成為主流制造技術。本期,3D科學谷與谷友來共同領略3D打印納入主流制造技術的挑戰與現狀。《3D打印成為主流制造技術的最新狀態》將分為上下兩篇來進行行業發展透視,上篇將聚焦在3D打印納入主流制造技術的基礎建設部分。

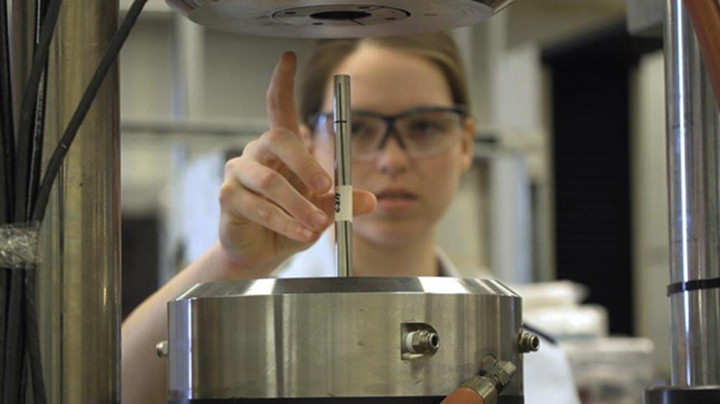

微重力的3D打印正在引起科學家和航空航天工程師日益增長的興趣,尤其是在國際空間站的這種活動中。德國和法國的研究人員在最近發表的“以μ-重力實現金屬部件的3D打印”中探討了微重力印刷的主題。研究團隊關注制定太空工作和生活的策略,深入研究可能面臨的挑戰。金屬添加劑制造 ,重力很小。

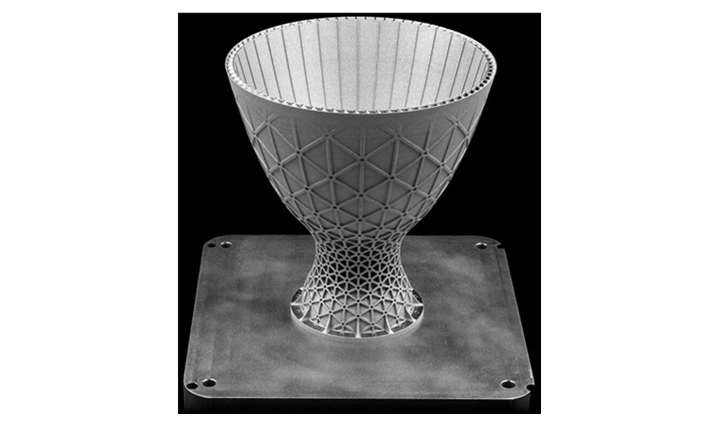

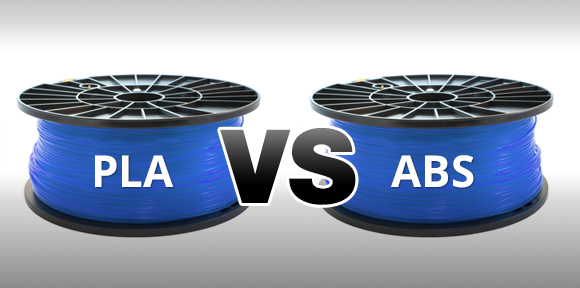

金屬3D打印技術在過去幾年中一直是增材制造(AM)領域中討論最多的技術。它提供了令人興奮的,復雜的終端使用能力,塑料3D打印承諾在其崛起的媒體知名度10年前。然而,與塑料不同的是,金屬很早就兌現了承諾。值得注意的是,在金屬的流行期間,熱塑性AM一直在經歷一場安靜的革命。它已經有條不紊地發展起來,為最終使用的零件提供了創造性的新應用,并為小批量制造提供了持續的創新。

GE Catalyst是世界上第一臺采用3D打印組件的渦輪螺旋槳發動機,新型的結構設計因為3D打印降低了制造復雜性,它將此前通過傳統工藝制造的855個零件經過結構優化減少為12個部件,零件數量的減少極大提高了生產效率,并將發動機的重量減少了5%,燃油效率提高了1%,這顯示出3D打印集成制造優勢。

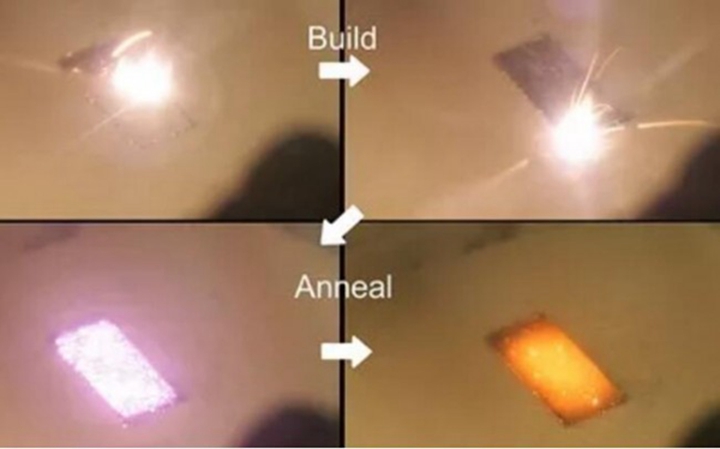

布拉格化學和技術大學以及捷克共和國布爾諾理工大學的一組研究人員想要研究特定鎂合金在使用三種不同方法制造后的微觀結構:鑄態、熱擠壓和采用SLM技術的3D打印。